みなさんこんにちは!エアライン機長のGOROです👨✈️

着陸する滑走路へ向けて最終的に接近、降下していく段階をアプローチと言います。エアラインパイロットが行うアプローチはざっと分けると4種類あります。.

それはILS、RNAV、VOR、ビジュアルアプローチの4種類です。

今回はアプローチ解説の最終回です。ビジュアルアプローチについて解説いたします!

ビジュアルアプローチとは

今まで解説してきたアプローチ(ILS、RNAV、VOR)は天気が悪くても対応できるように計器を使用して雲中で視界ゼロの場合でもある程度の低高度までアプローチを実施するためのものでした。計器進入方式と呼ばれたりします。

一方ビジュアルアプローチは天気がいい日専用のアプローチです。やり方は一言で言うと「パイロットが目で見て自由に飛んで着陸する」というやり方になります。

パイロットが空港(もしくは先行機)を視認したらその旨を管制官に伝えます。管制官は問題がなければビジュアルアプローチの許可を出します。許可が出たらパイロットは着陸する滑走路に向けて原則自由に経路を自分で決めて飛んでいくことができます。

ただし自由には責任がつきもので、通常エアラインでは管制官の指示に従って飛行するIFRという飛行方式で飛行しているので雲の中を飛行しても問題ないですが、ビジュアルアプローチが許可されると雲に入ることは許されません。入ると航空法違反になります。さらに通常は地面や他機との間隔、後方乱気流間隔は管制官が保ってくれますが、ビジュアルアプローチになるとそれらもパイロットの責任に変わります。

責任も難易度も高いアプローチなので緊張するけど、パイロットの腕の見せ所でもあります!

どれくらい天気が良ければビジュアルアプローチができる?

ビジュアルアプローチは空港や先行機が見えないと実施できないのですが、実施の条件は航空法の規定をまとめると次の通りです。

- 地上視程が5km以上あること

- 管制官のレーダーで監視できる最低の高度よりも雲が500ft以上高いこと

- 飛行場や先行機を視認できていること

規定はこのようになっていますが、実際5kmの視程というのは操縦室からのイメージでは全然前が見えない!といった感じですので空港の慣れ具合にもよりますが、視程15kmくらいはないとちょっと厳しいなあというのが本音です。

どんな経路を飛ぶのか?

ビジュアルアプローチが許可されると自由に飛んで滑走路に向かうことができますが、同時に山や障害物、他の飛行機を避ける責任もパイロットに発生します。そのため実際の経路はおおよそ決まった経路を飛ぶようにしています。それがトラフィックパターン(場周経路)です。

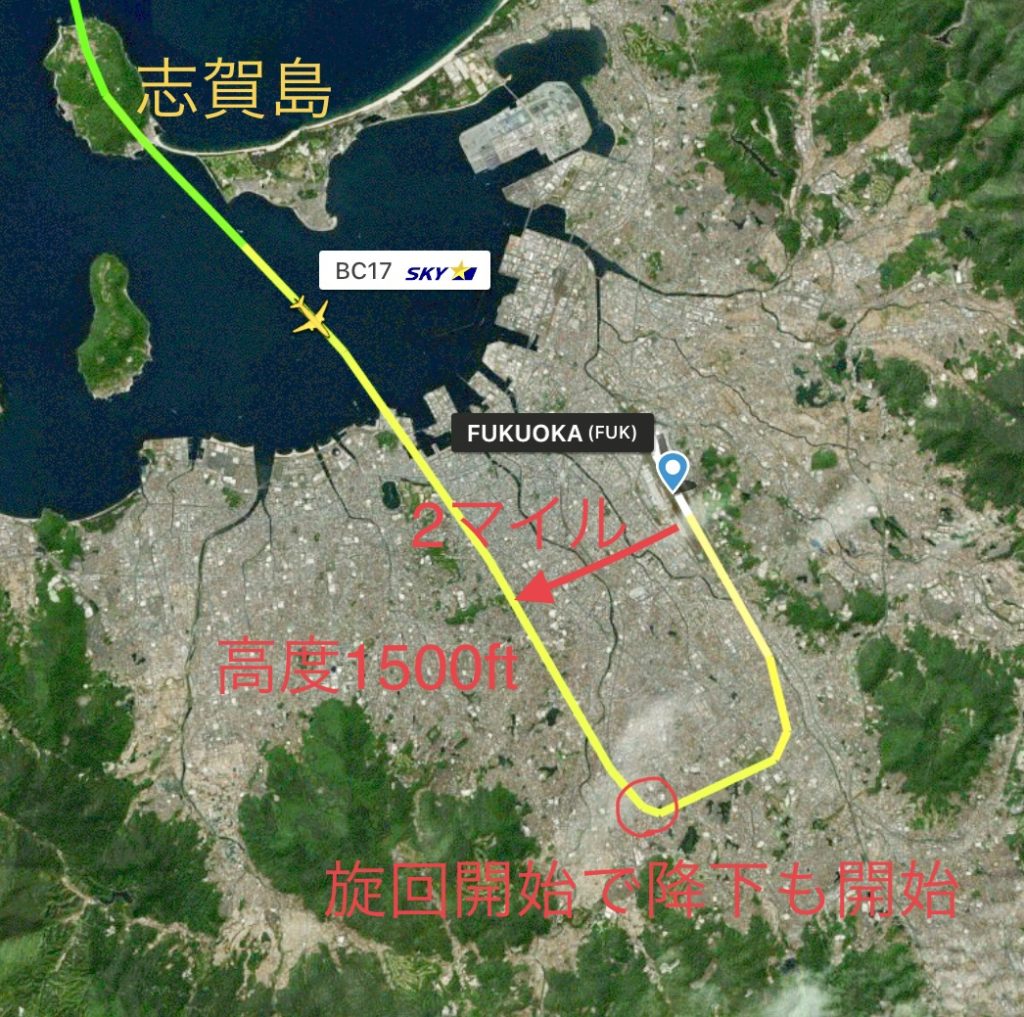

主要空港で最もビジュアルアプローチの機会が多い福岡空港を例に出して解説します。下の図で空港から2マイル(3.6km)横を高度1500ft(500m)で飛行しその先で旋回して降下し着陸する経路がトラフィックパターンです。

福岡空港はRW34使用時(北風の時)で好天の時はビジュアルアプローチRW34を実施します。東西南の三方を山に囲まれているためこれらの山をパイロットが回避して着陸する必要があります。

通常は志賀島の北で管制官に「Do you have airport insight?」や「Report Airport and preceeding traffic insight」といった用語で空港や先行機の視認を聞かれます。パイロットが「We have airport/traffic insight」と通報すると、管制官から「Cleared for Visual approach RW34」とビジュアルアプローチが許可されます。

志賀島から空港までは18kmありますので視程は20km以上ないとなかなか厳しいです。雲については志賀島付近では2000ftへの降下指示が多いので、少なくとも3000ft程度以下に雲がない状態が望ましいです。

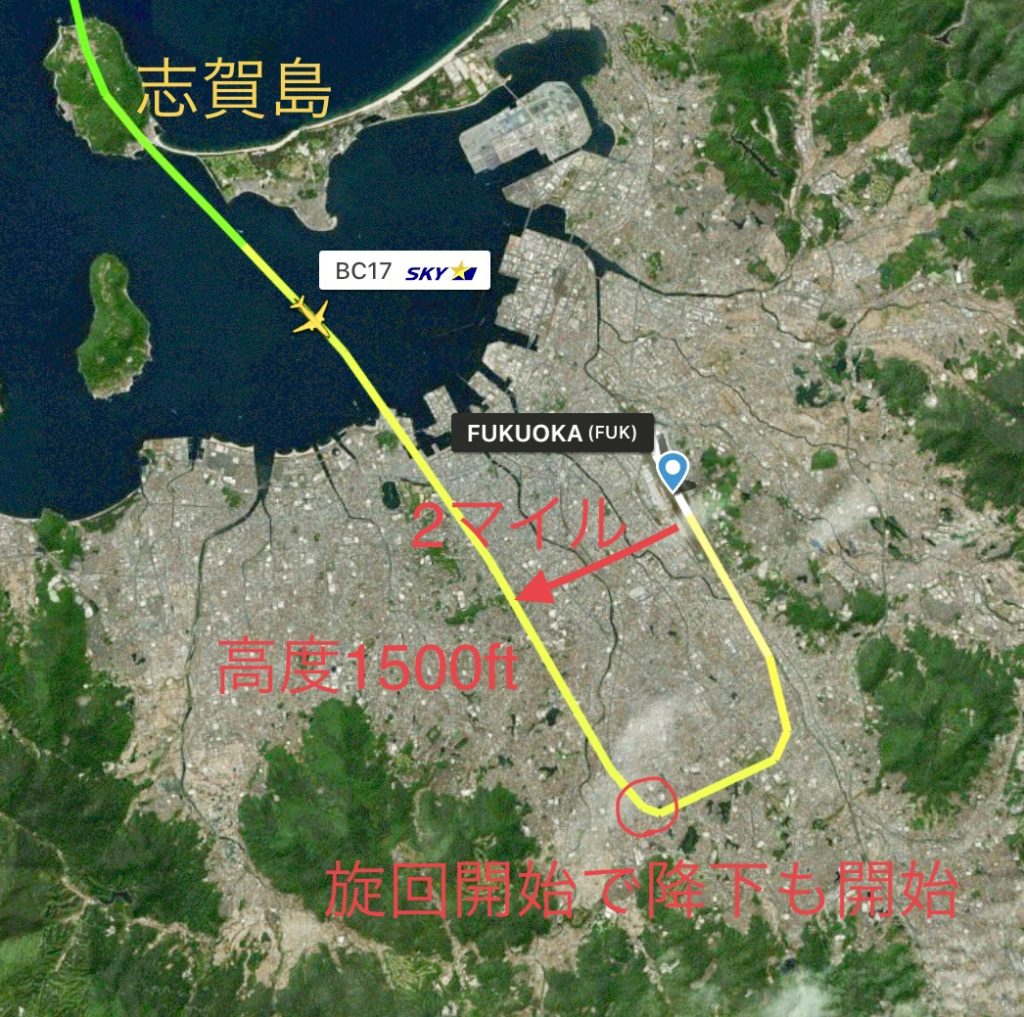

ビジュアルアプローチが許可されるとパイロットの自由と責任のもとに飛行できますが、ほぼ全ての飛行機はこのトラフィックパターンに入って着陸しています。参考に全日空251便の経路も隣に並べてみましたが両機とも同じトラフィックパターンに入って着陸していることがわかります。

福岡空港では東に山がありますので西側を左周りに回るトラフィックパターン(場周経路)をパイロットは飛びますが、右周りに回るトラフィックパターン(場周経路)もあります。

ビジュアルアプローチのメリット、デメリット

先にデメリットについては先ほどご紹介した通り、天気が良くないと実施できません。また、雲から離れて飛行すること、地表面や他機との間隔がパイロットの責任になるなどパイロットの負担が他のアプローチよりも高くなるといったことが挙げられます。

ではメリットは何でしょう? 最大のメリットは経路の短縮です。

先ほどの福岡空港のRW34へのビジュアルアプローチとILSアプローチの経路を比較してみます。ILS RW34の場合は東京方面から到着しても通常西側から空港に誘導されます。予想できる最短の経路でも図の赤い矢印のようになります。ビジュアルアプローチとの経路の距離の差は歴然です。ざっと測ってみると25マイル(45km)程度の距離の差がありました。

ビジュアルアプローチをした方がその分早く到着できますし、消費燃料の削減につながり環境にも優しい飛行になります。この経路の短縮効果がビジュアルアプローチの最大のメリットです。

福岡のRW34への着陸のように到着してきた方向と反対方向への滑走路の向きに着陸する時この経路短縮の効果は大きいです。

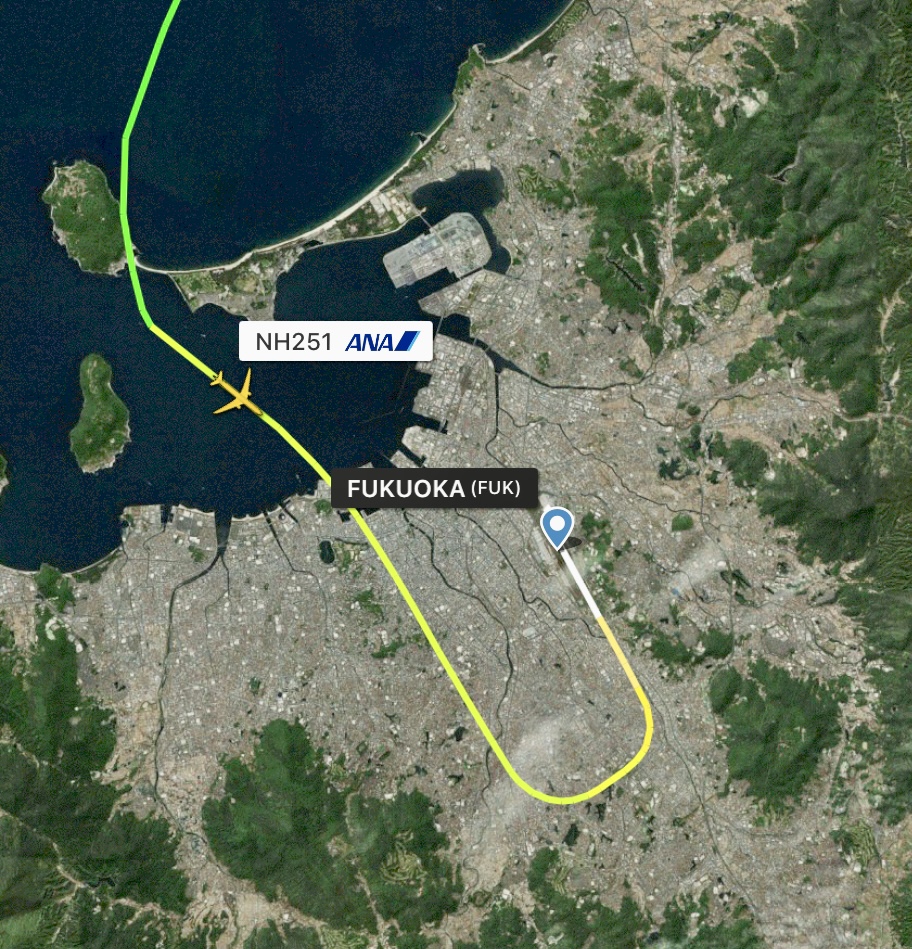

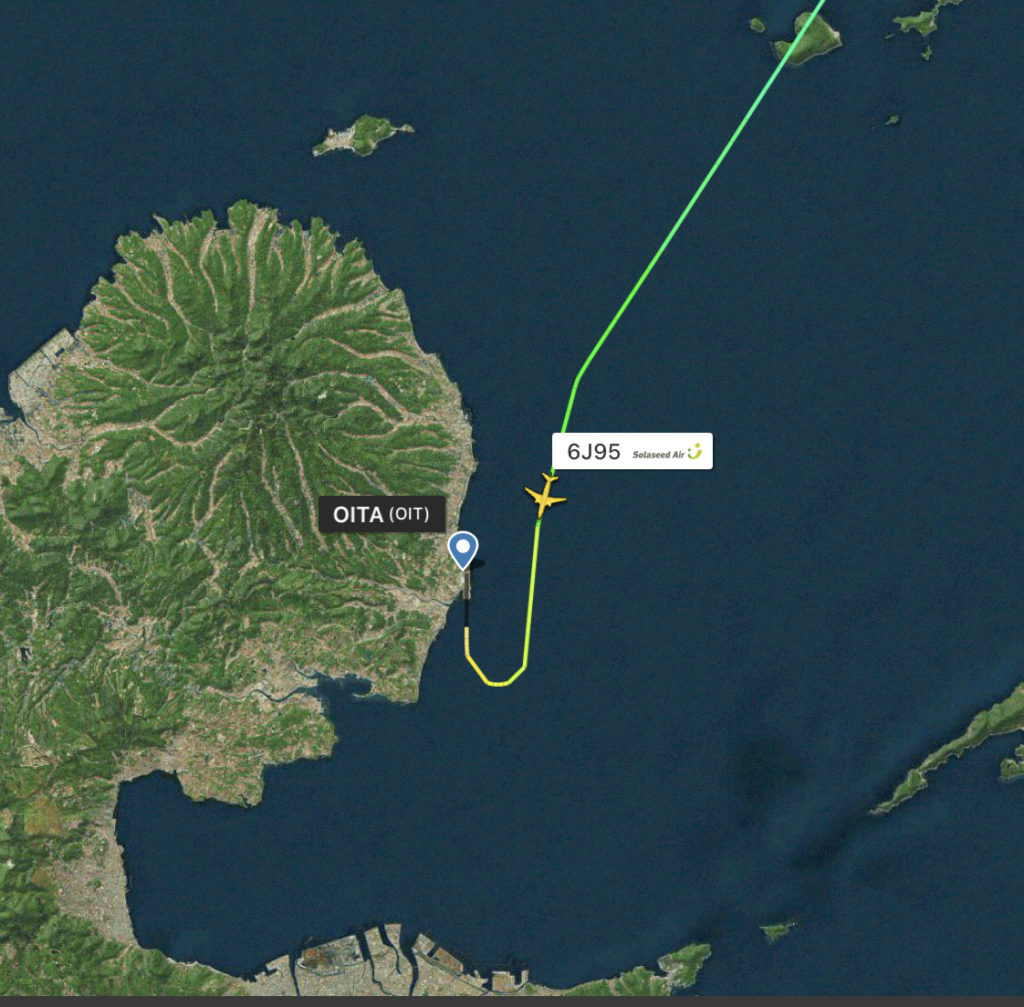

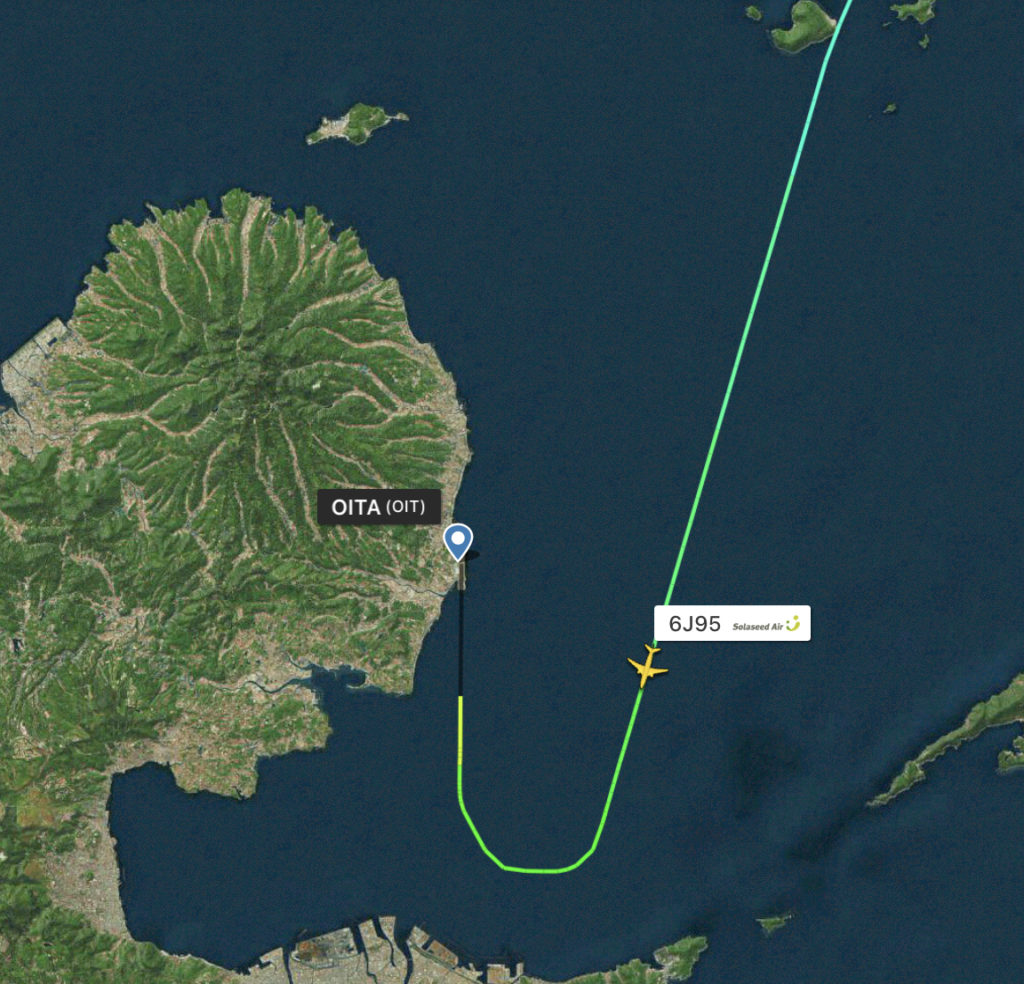

もうひとつ例をあげます。大分空港の場合です。大分空港は東には伊予灘が広がり、西には国東半島の山地があるのでトラフィックパターンを東側にとります。そのため福岡空港とは異なり右回りに回るトラフィックパターンです。

下の図は同じソラシドエア95便の航跡ですが日付は異なります。同じRW01への着陸ですが、左はビジュアルアプローチ、右はILSアプローチを実施した便です。

同じ縮尺で表示しているのでビジュアルアプローチとILSアプローチの経路差がわかりやすいと思います。大分空港ではILS RW01アプローチでもさほど遠回りにはならないのですが、ビジュアルアプローチと比べると約15マイル(約30km)ほど経路の差がありました。

ビジュアルアプローチの種類

ビジュアルアプローチにはいくつか種類があります。ここでは2つご紹介します。

CVA(Charted Visual Approach/チャーティッドビジュアルアプローチ)

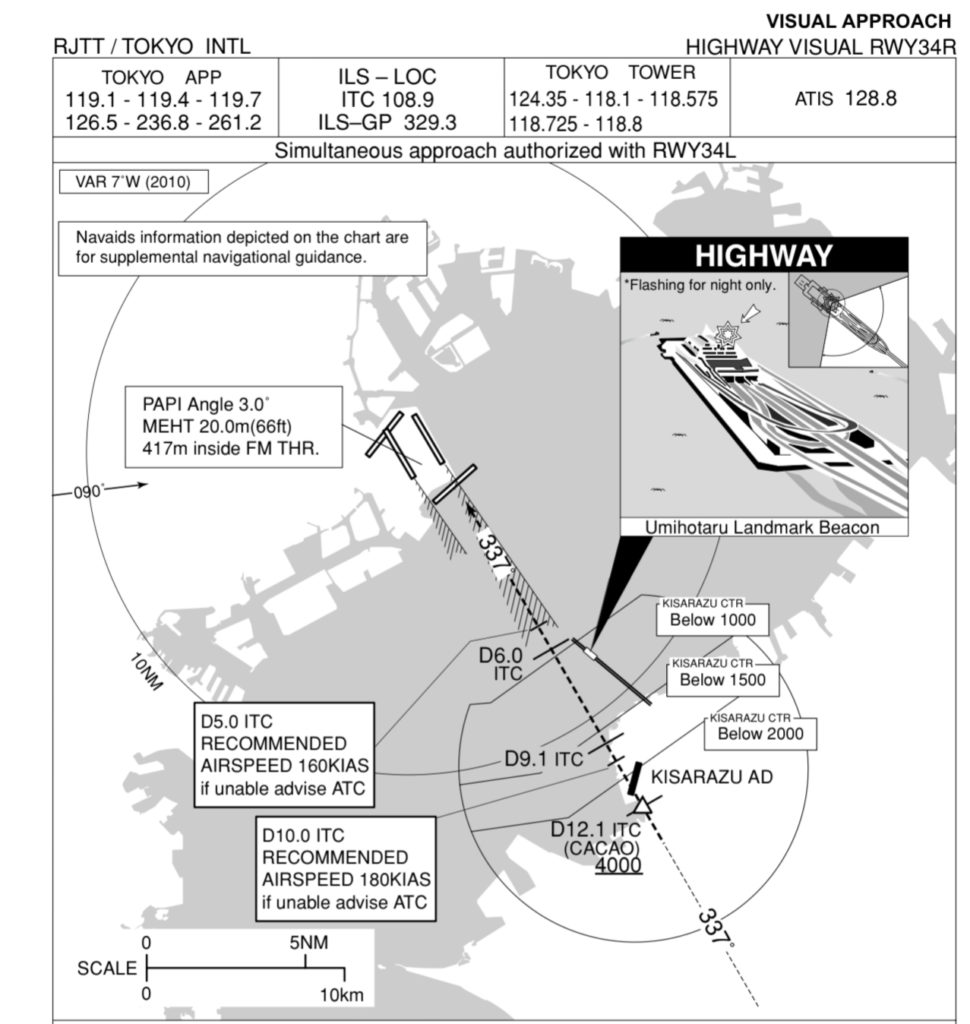

ビジュアルアプローチは許可されるとパイロットの責任のもと自由に経路を選べるのですが、ビジュアルアプローチなのに経路が指定されたものがあります。それをCVA(Charted Visual Approach)と言います。通常ビジュアルアプローチにはアプローチチャートはありませんがCVAにはChartedとつくだけあってアプローチチャートがあります。下図は羽田空港RW34RのCVAであるHighway Visual RW34Rのアプローチチャートです。

通常のビジュアルアプローチでは空港の視認を求められますが、このHighway VisualではHighway(=チャートでは海ほたる)の視認が求められます。

羽田空港が見えなくても、海ほたるが見えたらそれを参考にRWY34Rの延長線上を飛行してくださいという方式です。

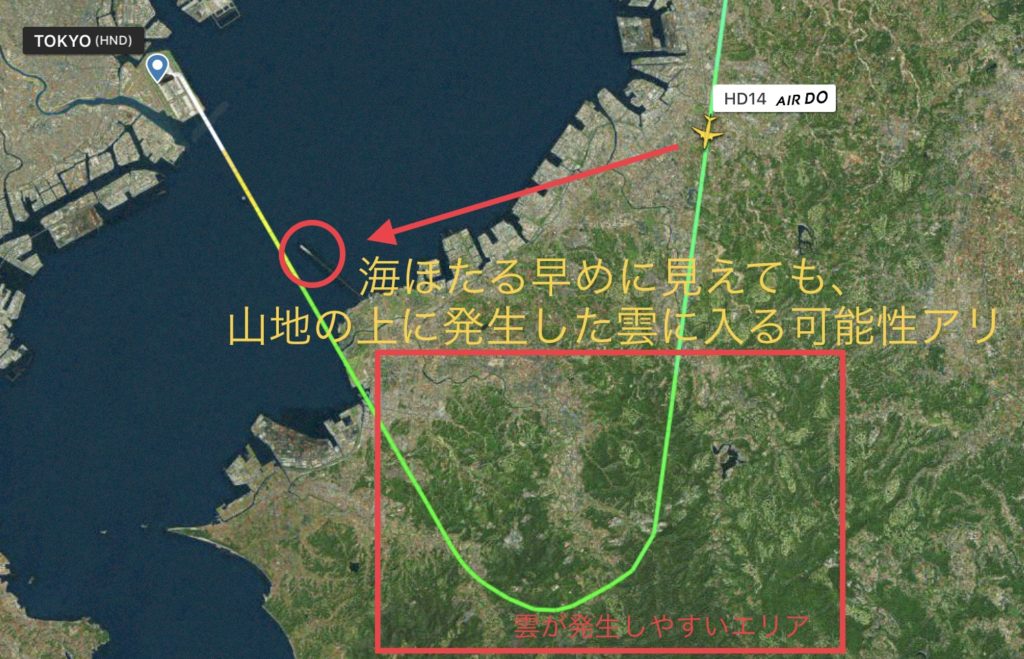

房総半島上空を飛行中に管制官から「Do you have highway insight?」や「Report highway insight」と聞かれ、海ほたるを視認した旨を伝えると「Cleared for Highway visual RW34R approach」と許可が降ります。

このアプローチは経路だけはアプローチチャートで決まっていますが、雲から離れて飛行するは通常のビジュアルアプローチ同様パイロットの責任になります。よくあるのが手前から海ほたるは見えているけども房総半島の山地の上に雲が発生していることが多いのでHighway Visualができないということがあります。そんな時はILSアプローチを実施します。

HND 34RはHighway VisualでもILSでも同じ経路ですので、実際はパイロットはHighway VisualでもILSの電波を利用して飛行しています。

CVAが設定されている空港は日本では羽田空港RW34Rと鹿児島空港RW34です。

サークリングアプローチ

正確にはサークリングアプローチは計器進入の一種で、ビジュアルアプローチと厳密には異なるのですが、当サイトではILS、RNAV、VOR、ビジュアルアプローチで分類した中のビジュアルアプローチに入れさせてもらっています。

サークリングアプローチは最初はILSやRNAV、VORアプローチをして、途中からビジュアルアプローチに変更するというものです。

途中までは計器進入できるので管制官の負担が減るのと、レーダーがない空港でも実施できたり、ビジュアルアプローチより天気が悪くても実施できるなどのメリットがあります。

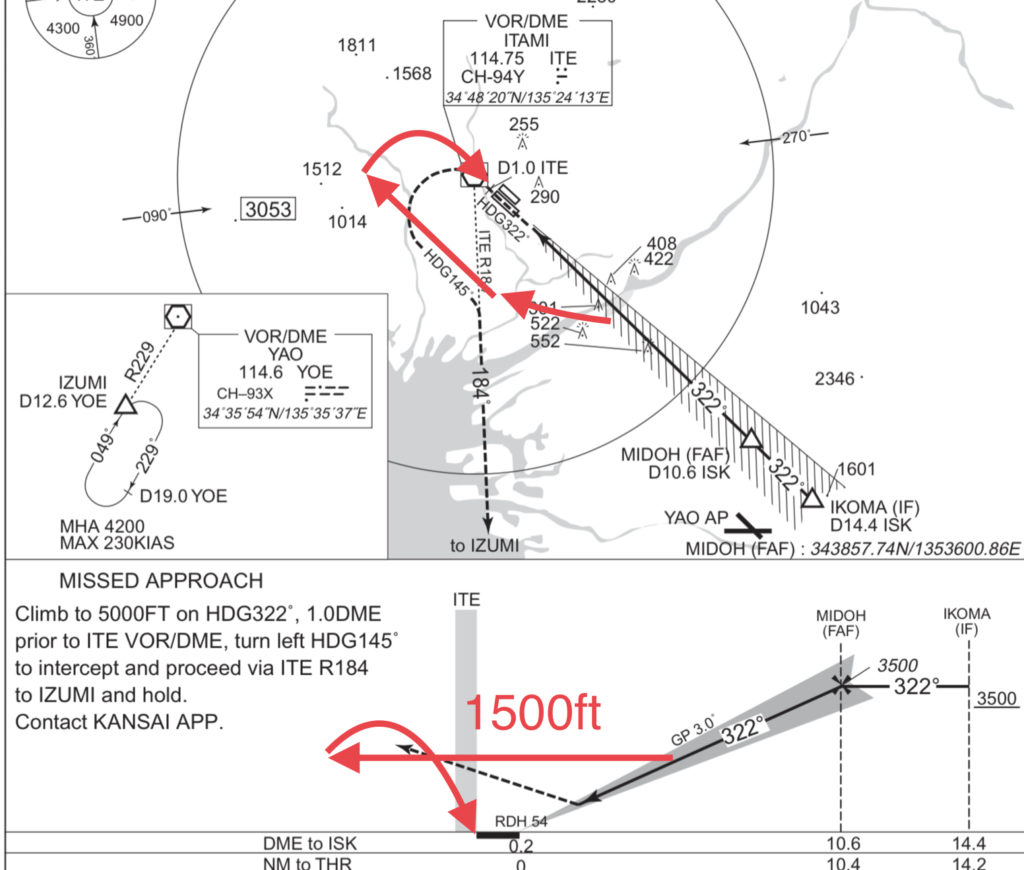

伊丹空港のサークリングRW14を例にあげます。

年に数回しかありませんが伊丹空港ではRW14を使用する時はILS RW32 circle RW14という方式を使用します。途中まではILS 32Lのチャートにある飛行方式に従って降下していきます。

ILSに従って降下していき、滑走路が見えたらビジュアルアプローチのようにトラフィックパターンに入って着陸するという方式です。サークリングのMDAという高度(500〜700ftのことが多い)まで降下してトラフィックパターンを周回することもできますが、よほど雲が低くない限り通常のビジュアルアプローチと同じ1500ftのトラフィックパターンに入って周回することがほとんどです。下図の赤いルートを辿って着陸します。

サークリングは他機との間隔は管制官によって守られていますが、雲からは離れて飛行しなければなりません。他機との間隔を守るためにサークリングアプローチでは飛行機の間隔を管制官が通常よりも大きく取るので伊丹のような混雑空港ではサークリングRW14ですと遅延が発生しやすいです。

そのため伊丹空港では多少の南風だとテールウィンド(追い風)ですが運航効率の観点からRW32を使用することがほとんどです。特に台風接近などで強い南風が吹いた時にサークリングRW14をしますが、そんな時は気流が悪いのでなかなか大変なアプローチにはなります。

今回はビジュアルアプローチについてシェアいたしました!

またのご搭乗お待ちしております👨✈️

コメント