みなさんこんにちは! GOROです👨✈️

今日はレーダーベクターについて解説していきます!

レーダーベクター?? この記事を読めば毎フライトでほぼ必ず行われているレーダーベクターについて詳しく理解することができますので是非お読みください!それでは、いってみましょう!

レーダーベクターとは??

レーダーベクターとは、管制官がレーダー画面を見て航空機を誘導することです。パイロットは略して「ベクター」と読ぶことが多いです。

例えば羽田空港から離陸後、管制官は次のようにレーダーベクターの指示を出します。

「Turn Right Heading140 Vector to TAURA」

この意味は磁北(方位磁針の北)を0°=360°とした磁方位で飛行機がターンする方向を指示されています。この場合ですと140°の方向にターンしてくださいという意味になります。

その後の「Vector toTAURA」は、TAURAに向けてレーダーベクターしますよ〜という意味です。誘導目標と言います。これを伝える理由は無線が全く通じなくなった時に備えてです。レーダーベクターの指示が来た後に管制官との無線が聞こえなくなったら飛行機はずっと140°方向に飛んで行ってしまうので、もし無線が故障したらTAURAに向かってくださいという意味になります。この例では特定の場所が誘導目標でしたが、アプローチ中には、Vector to Final=最終進入コースへの誘導もあります。

誰がレーダーベクターをするのか??

誰がレーダーベクターをするのか?先ほど管制官がと書きましたが、管制官の中でもレーダーベクターを担当できる部署とできない部署があります。

理解するために管制業務について勉強していきます!

管制業務のエリア分けについて

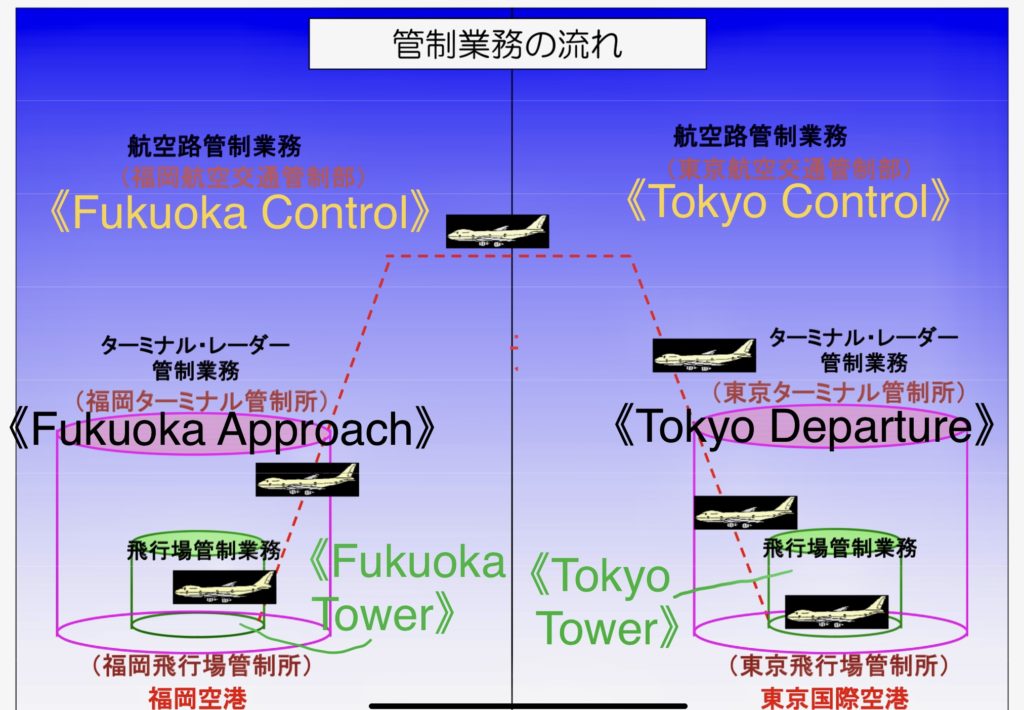

以下は国土交通省で公開されている資料から引用、加筆したもので、東京→福岡便の大まかな管制の受け渡しを図で表しています。

飛行場管制所

図の緑色のエリアは、羽田も福岡も空港周辺9km、高度3,000ft(約1000m)までのエリアは飛行場管制所という部署によって管制されています。空港で見かける管制塔が管轄しているエリアになります。無線での呼び名=コールサインは羽田なら「Tokyo Tower」、福岡なら「Fukuoka Tower」です。

ターミナル管制所

さらに外側、図の紫のエリアはターミナルレーダ管制所という部署が管轄するエリアです。コールサインは出発の場合はDeparture、到着の場合はApproachと呼ばれることがあります。ですのでここでは羽田の出発後は「Tokyo Departure」、福岡到着前は「Fukuoka Approach」と交信します。

ターミナルレーダーは比較的規模が大きく、飛行機の数が多い空港の周辺に設定されていますが、飛行機が少ない地方空港には設置がない場合もあります。また1空港に対して1つではなく、1つのターミナルレーダーが複数の空港の出発機、到着機を管制しているところもあります。例えば関西地方では「Kansai Radar」が伊丹、関空、岡山、高松、徳島、高知空港などの空港の飛行機を一元的に管轄しています。

航空路管制所

ターミナルレーダーよりも外側、高度の高いエリアは航空路を管制する航空路管制所の管轄です。コールサインは「Control」です。この例では「Tokyo Control」から「Fukuoka Control」へと引き継ぎされています。今後再編予定なのですが、現在日本では東京、福岡、神戸、札幌の4つのControlに分割されています。Contorolの中でも細かくセクター分けされて航空機の飛行を管制してもらっています。

それで、レーダーベクターとの関係は??

レーダーと名前に入るだけあって、レーダーベクターにはレーダーを使用します。先ほどの3つの管制所のうち、レーダーを用いて管制をしているのは航空路管制所とターミナル管制所の2つです。レーダーベクターを実施できるのはこの2つの管制所です。

飛行場管制所は基本は目で飛行機を見て離陸や着陸の許可を出すのが基本で、一応レーダーもあるのですがあくまで飛行機の位置を把握する目的でレーダーベクターのためではありません。そのために管制塔は空港全体が見渡せるように高い塔を建てているのです。

飛行機は離陸したらすぐに「Departute」のレーダーに補足されます。「Departure」の管制官と交信できたらレーダーベクター可能です。到着時はアプローチを開始するまでは「Approach」によってレーダーベクターされることがあります。

どんな時にレーダーベクターされる??

レーダーベクターの実施が多いのは主に次の2つの場合です!

到着機の順番や間隔の調整をする場合

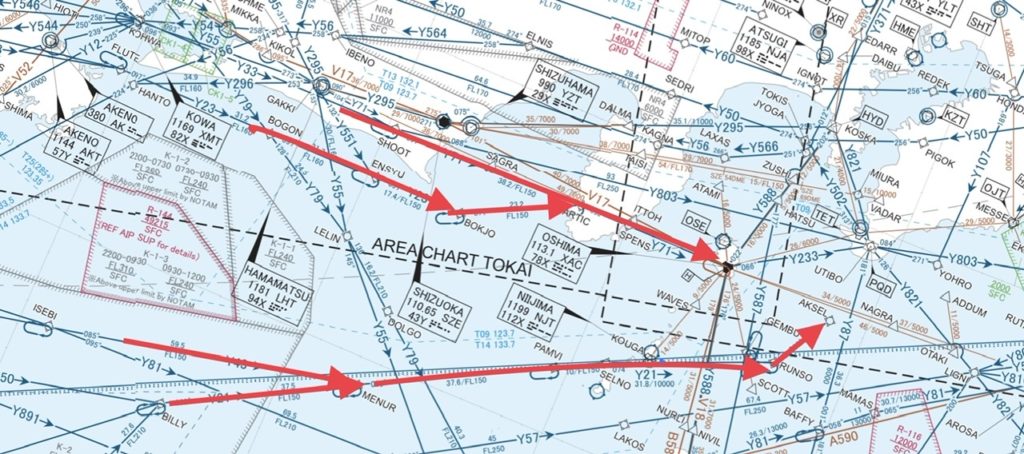

例として羽田空港に西方面から到着する経路を見ていきます。

「Tokyo Control」のレーダーベクター

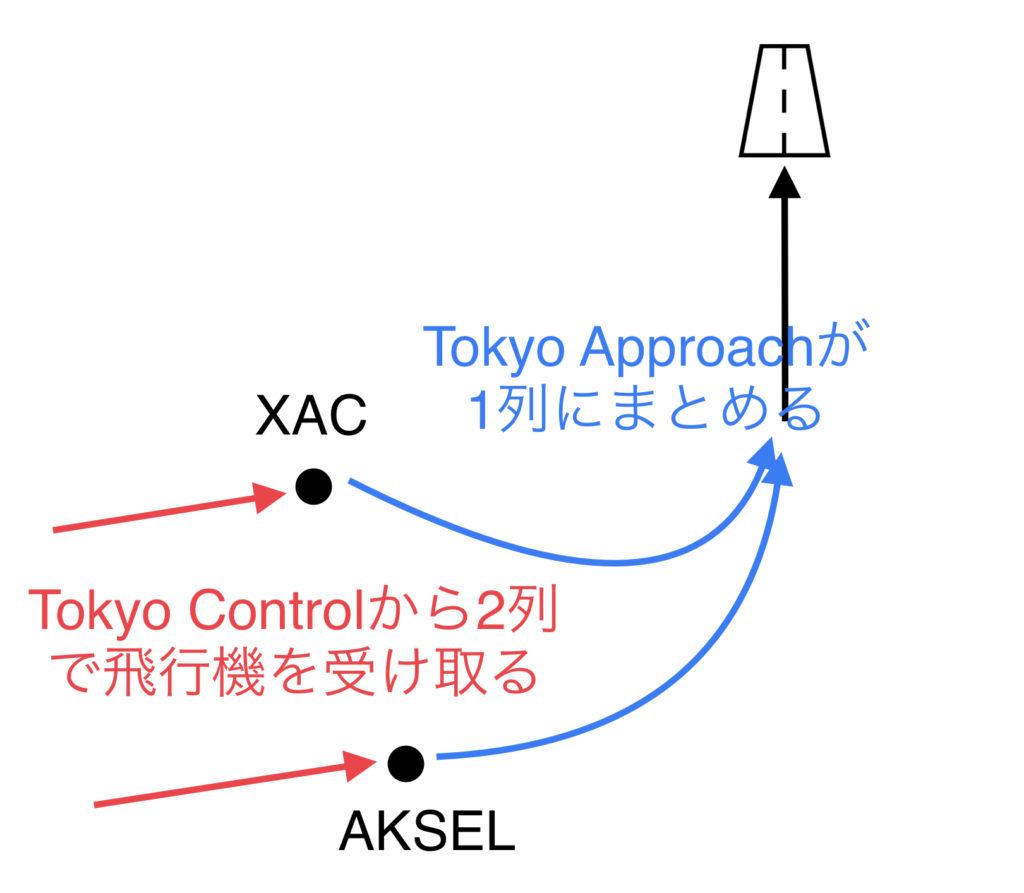

各地から航空路を通って飛行機が集まってきて最終的には航空路の終点は2箇所用意されています。XAC(大島)とAKSELという場所が航空路の終わりでそこから先はSTARが用意されています。

同じタイミングで航空路の終点に航空機が到着すると間隔が狭くなりすぎて危険ですので、終点にはある程度の間隔を保って順番に到着するのが望ましいです。エアラインの飛行機にはTCASという他機の位置を画面上に表示するシステムがありますが70kmくらいの狭い範囲でしかわからない(飛行機の周辺を監視するためのシステム)ので全体の流れ整えるという意味では全の飛行機が表示されるTokyo Controlのレーダーで流れを整える方が効率的です。

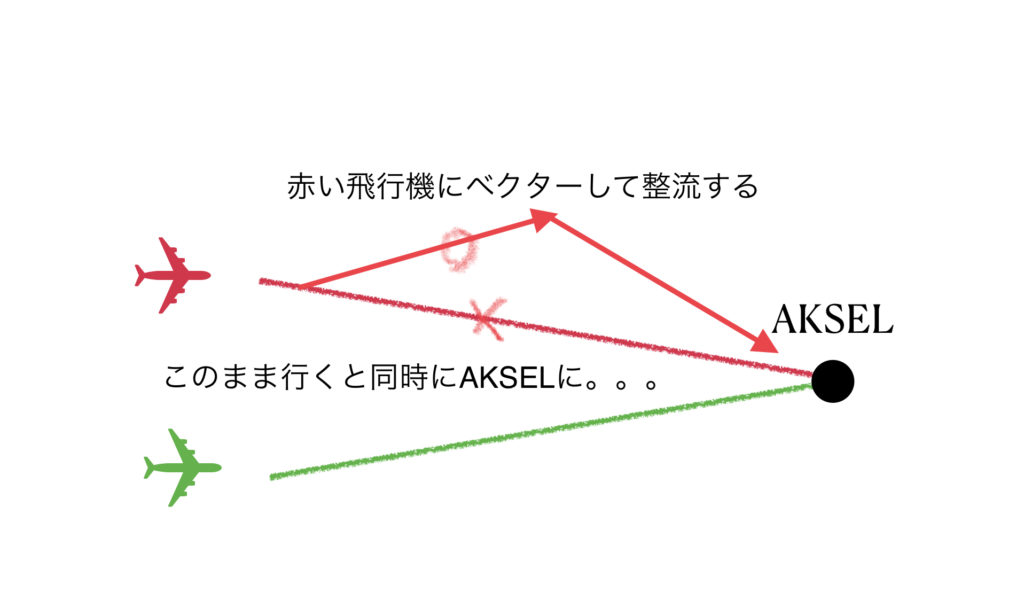

そんな時に使用されるのがレーダーベクターです。下図の赤と緑の飛行機はAKSELで間隔がなくなりそうです。そんな時に赤の飛行機をレーダーベクターして遠回りしてもらい緑ー赤飛行機間の間隔をとります。

到着機で混雑している場合は名古屋の南くらいからTokyo Controlによるレーダーベクターが始まってじっくり順番を整えられます。逆に名古屋付近でレーダーベクターされなければ、今は混んでないんだなーと判断したりもできます。

同時にスピードも指示されて交通整理されることも多いです。

「Tokyo Approachによるレーダーベクター」

XACやAKSELから先でSTARに入って、管制がTokyo Approachに移管されてもレーダーベクターが入ります。XACとAKSELの2箇所でTokyo Controlから2列で入ってくる飛行機を滑走路に向けて1列に整える必要があるからです。西からの飛行機は風向きに応じて、RW34L/RW22/RW16Lいずれかに向かいます。

効率化のためのレーダーベクター

混雑している場合は遠回りさせられたりとここまで不利なイメージですが、反対に空いている場合は燃料消費を減らすという意味でも近道になるようなショートカットのレーダーベクターもしてくれます。管制官にとっても早く飛行機を捌いたほうが後ろに続く飛行機の混雑を避けることもでき効率的だからです。

悪天候を回避するため

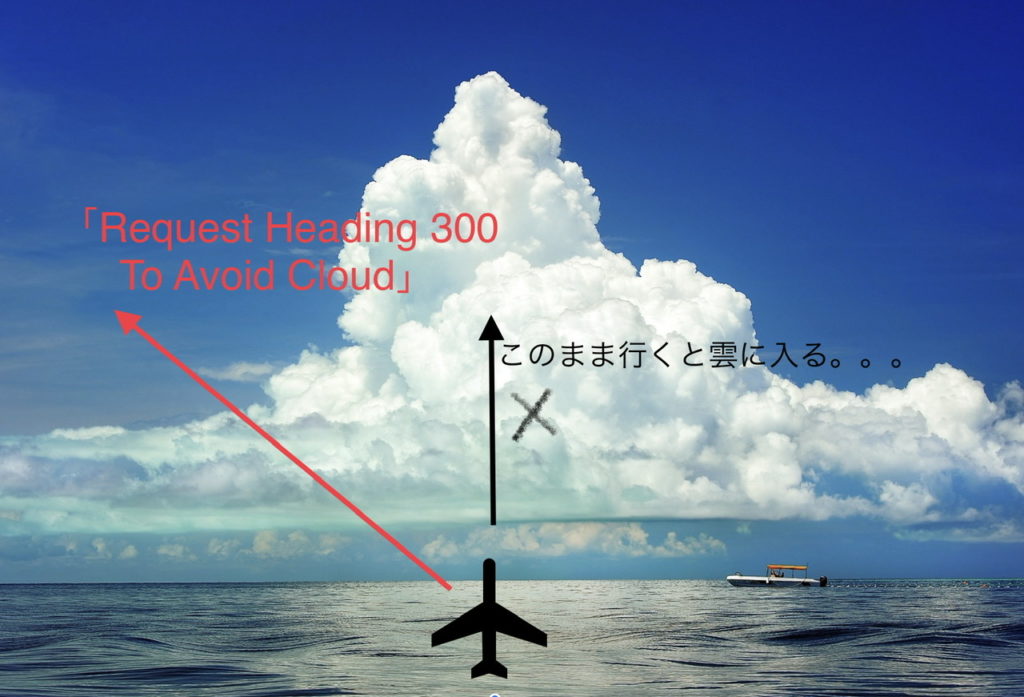

レーダーベクターをする場合のもう1つは悪天域を避けるためです。これはパイロットからの要求で行われます。レーダーベクターはパイロットからも要求することができます。

レーダーベクターをリクエストをリクエストする場合で1番多いのは揺れそうな雲を避ける場合です。パイロットは自分の飛びたいHeadingを管制官に要求します。リクエストする理由も付け加えると管制官も応じやすいでしょう。

積乱雲がいたるところにある夏などはヘディングのリクエストで無線は大忙しです。

管制官との協力が必須です!

フライトでほぼ必ず行われると言っていいほど頻出のレーダーベクターについて解説しました。

ご覧いただきありがとうございました!またのご搭乗お待ちしております👨✈️

コメント