みなさんこんにちは。ご覧いただきありがとうございます。エアライン機長のGOROです👨✈️

みなさんはフライトシェイム(Flight Shame)という言葉を聞いたことがありますか??

日本語に訳すと「飛び恥」と言うそうです。ドラマ「逃げ恥」を使っている感はありますが、これはCO2排出量の多い飛行機の利用を避けて鉄道などの他の移動手段を選ぶという世界的に広がりはじめている反フライト運動のことです。

今日はこの反フライト運動=Flight Shame=飛び恥 についてシェアします。

航空業界とCO2

空を飛ぶ鉄の塊である飛行機。時には300トンを超える重さで離陸しています。

そのため多大なエネルギーが必要なために大量の燃料を使っています。

乗客1人たりで比較すると航空輸送はバスの2倍、鉄道の6倍に上ります。

世界のCO2排出量のうち3%が航空部門から出ています。

主にヨーロッパで広がっているのが飛行機でなく鉄道などの環境負荷の少ない移動手段を好む動きがFlight Shameです。

ヨーロッパで広がり始めた理由

ヨーロッパは非常にSDGs(Sustainable Development Goals)=「持続可能な開発目標」に対して意識の高い国家、会社が多いです。

あるSDGsの達成度を測るランキングではTOP10は全てヨーロッパの国だったそうです。

こういった概念をヨーロッパは発信するのが得意なところです。

歴史をみると基本的人権や民主主義はヨーロッパ発祥のものです。

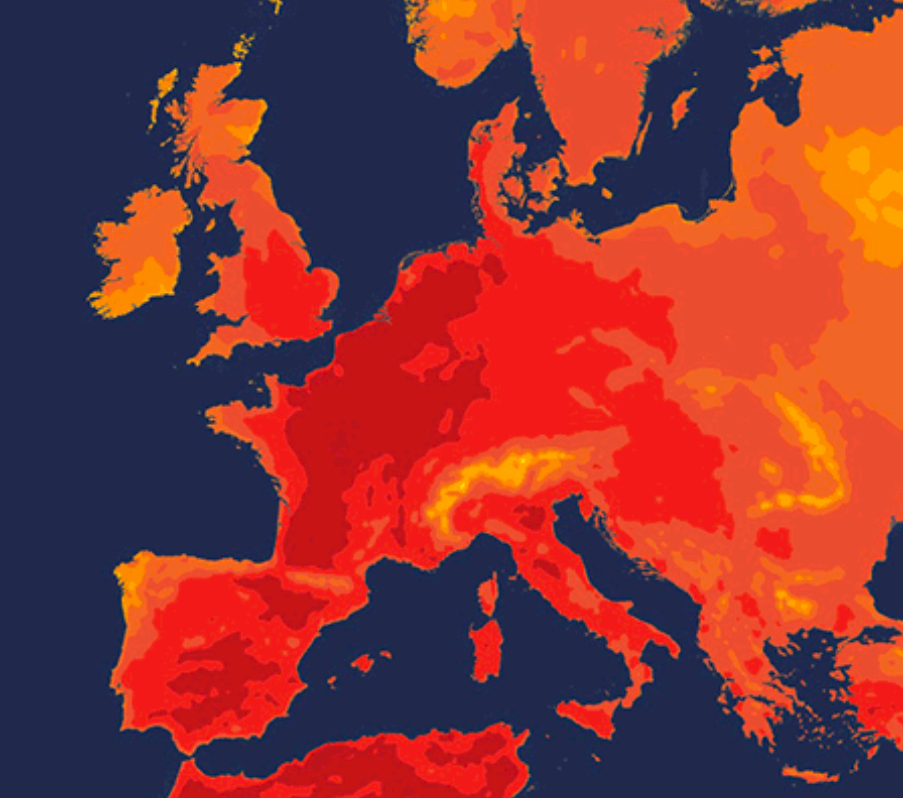

さらに2003年にはヨーロッパでは非常に強い熱波で約7万人もの方が亡くなりました。

東日本大震災の死者数が約1万5千人ですから、その5倍近くの人が亡くなった大変な熱波だったことになります。

そういったことからもヨーロッパの人が気候変動の原因であるCO2排出について敏感になりCO2排出量の多い航空機での移動を控える動きがあるのかもしれません。

日本における航空部門でのCO2排出

国土交通省のHPから引用すると、日本のCO2排出量全体のうち18.6%が運輸部門からでそのうちの5.1%が航空部門からの排出となっているので、全体のうちでは1%程度になるでしょうか。このうちどれだけ国際輸送が含まれているかは不明ですが。

カーボンニュートラル2050宣言

これは菅総理の所信表明演説で言及されたもので、2050年度までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするという目標です。

全体としてと言うのは温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収を差し引いてゼロにするという考え方です。カーボンオフセットなどと言われています。

その「カーボンニュートラル2050宣言」に伴って「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定されました。

これには電力等の14分野に及ぶ産業での成長戦略で、そのうち航空機の運航におけるCO2削減についての検討事項は次の3つです

- 機体による削減

- 管制高度化による削減

- 燃料による削減

機体による削減

これは飛行機の軽量化効率化を進めるということになります。

例えばボーイングでは機体の電動化を進めています。

例えば飛行機の舵となるエルロン、エレベーター、ラダー、さらにはフラップなど、飛行機の内部には動かす力が必要な仕組みが色々あります。

今までの飛行機はそれらは油圧、空気圧、電力の三種類を用いて動かしていました。

三種類あるということはそれぞれに配管や配線が必要でそのぶん重量は増えます。

最新のB787では極力、空気圧での作動を減らし電動で動かすようにしています。

また油圧も圧力を従来の3000psiから5000psiに高めて作動油の量を少なくして軽量化に成功しています。

また電気で動かす方が効率が2%上昇するようです。

将来的には空気圧、油圧も全廃し全て電気で動く電気飛行機をボーイングは目指しているようです。

さらに将来に向けては電気でプロペラを回して飛ぶ電動航空機や水素を燃料にして飛ぶ水素航空機も開発されていくようです。

電動航空機はプロベラになってしまうので超小型機がメインになると思います。

大型機の分野ではエアバスが35年実用化を目指して水素飛行機の計画があるようです。

空を飛ぶ飛行機は信頼性が一番なので意外に新技術の採用には時間がかかるかもしれません。

なにせ太平洋の上を数百人乗せて飛んで行くので途中でのトラブルは大問題になるからです。

管制高度化による削減

A地点からB地点に向かうのにジグザクに行くよりも真っ直ぐ向かう方が飛行中に使う燃料の量は少ないのは自明のことです。

一昔前までは飛行機は飛行機向けに電波を出している施設に向かって飛んで行き、到着したらまた次の電波を出す施設に向かって飛んでいっていました。(下図のTraditional Navigation)

なぜなら空に道しるべはないので雲の中などでは方向がわからなくなるので、その施設から出されている電波を頼りに飛んでいました。

現在ではRNAV航法と言って、GPSの緯度経度で決められたWaypointを結んでできるだけ直線的に飛行できるように工夫されています。

また、空港に向けて到着機が集中すると空中で待機Holdingしたり遠回りさせられたりします。国内では羽田空港到着機は遠回りと速度調整、伊丹空港ではHoldingが多い印象です。

この間の燃料がもったいないので地方空港出発の時間を指定して到着機の集中を回避する試みも実施しています。

燃料による削減

私的にはこれが最も即効性のある方法だと思っています。

それはバイオジェット燃料の導入です。

バイオジェット燃料とは廃油やゴミ、木屑などから作った燃料です。

また藻類から油を取り出して作るバイオジェット燃料もあります。

この燃料はSAFと呼ばれます。Sustainable Aviation Fuelの頭文字です。

これらの燃料を燃やしてもCO2は排出されますが、もともと植物が自然界から吸収したものを排出しているだけということでCO2削減になると考えられています。

この考え方をカーボンオフセットと言います。

SAFの利用は世界中に広がっていて既に20万回程度フライトに使われています。

しかし日本は非常に遅れていてANAやJALが試験的に使っただけでニュースになるほどです。

SAFの利点は今までのエンジンや給油設備をそのまま使えることです。

ただ燃料が替わるだけでいいのです。

現状は100%SAFではなく、SAFと従来燃料の混合で作っており、SAFの混合量の上限も最大50%までと決まっています。

今後はこの上限も撤廃される方向に向かっています。

現在の日本は航空燃料はほぼ全て輸入ですが、SAFは国産も目指しています。

例えばユーグレナという会社は現在試験プラントでSAFを年間125KL生産する能力がありますが、2025年完成予定の商業プラントでは年間25万KL製造できるようです。

またIHI社などもSAFの生産を研究しています。

SAFの世界最大手のフィンランドにあるネステ社は年間240万KLの生産量だそうなので背中はまだまだ遠いですが国産SAFにも頑張ってほしいところです。

日本の国内線の1年間の燃料消費量はコロナ前水準で500万KLでした。

いつの日か国産SAF100%で飛ぶCO2を実質排出しない日本の飛行機に乗務したいと願っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント